二战苏德战争的转折点:斯大林格勒战役

二战苏德战争的转折点:斯大林格勒战役 苏联元帅崔可夫晚年在《从 斯大林 格勒到柏林》的回忆中写道:“……从 斯大林 格勒到柏林的路程,按今天的概念来看并不算长,乘坐现代...

谁才是斯大林真正指定的接班人?

导读:斯大林逝世后,中央委员会主席团人数减为10人,其排名次序为:马林科夫、贝利亚、莫洛托夫、伏罗希洛夫、赫鲁晓夫、布尔加宁、卡冈诺维奇、米高扬、萨布罗夫、别尔乌辛。排在第一位的马林科夫没有任何确切的证据可以证明是斯大林指定的,后来掌权的赫鲁晓夫名列第五。

世界多数国家的权力交接都有一个明确的制度。多数现代国家通过选举推选出国家的领导人,一些王国通行王位继承制度,一些国家实行由前任指定接班人制度,一些国家通过政变来解决国家的最高权力问题。那么共产党领导的苏联的最高权力是怎样交接的呢?

列宁没有制定权力交接机制

十月革命后列宁是理所当然的党内领袖,这一点不存在任何疑问。到20世纪20年代初,列宁开始设想理想的领导班子的组合:不同年龄段的组合。实际上当时的领导班子相当符合列宁的设想,包括有各个年龄段的干部,是一个理想的梯形结构。

1921年底1922年初,列宁健康开始出现问题,此后不得不经常休养。到1922年底由于两次中风,已不能再主持政治局和人民委员会的工作,无法处理日常事务。这时候,列宁显然已经感觉到接班问题,但是并没有采用指定接班人的做法。

个权力交接的制度,甚至没有确定党内最高职务。列宁在党内是政治局委员,主持政治局会议,党外是人民委员会主席。列宁的领袖地位是由他在革命和建设中的作用自然而然地形成,被全党所默认的。在列宁所担任的职务中哪一个是关键的领导位置,那时并不明确。列宁因故未能出席政治局会议时,主持会议的是加米涅夫。列宁去世后担任人民委员会主席的是李可夫,但很难说他们中哪一个是列宁的接班人。

1922年12月底,列宁写了给党的第十二次代表大会的信,其中对6位党的领导人提出自己的看法,既指出他们的优点和长处,也指出他们的缺点和错误。这6人应当是列宁优先考虑的继任者。这6人分为三组:托洛茨基和斯大林,季诺维也夫和加米涅夫,布哈林和皮达可夫。在这6人中列宁认为最能干的是托洛茨基,最有理论修养的是布哈林,权力最大的是斯大林。列宁没有表示属意某一个人。他把这些看法告诉代表大会,显然是要代表大会集体作出选择。然而在列宁生前这封信没有能够送达第十二次代表大会。列宁去世后在党的十三大上,当时掌握最高权力的“三驾马车”(斯大林、季诺维也夫和加米涅夫)出于自身的利益考虑,没有在大会上公开宣读并认真讨论列宁的信,而是在各代表团中分别口头传达,代表们只匆匆听了一遍,没有就此展开讨论,就草草了之。对这样一份重要文件,仅仅听一遍,又不让讨论,是很难领会其要义的。

长期流行一种说法,1922年党的十一大后中央全会上“列宁提议”斯大林担任中央总书记,暗示是列宁指定斯大林担任他的接班人。这种说法完全不符合事实。

其一,斯大林担任总书记一职不是列宁提议的,现在看到的各种资料证实,此事是季诺维也夫和加米涅夫,也许还有斯大林本人在底下商妥,由主持会议的加米涅夫提议的。当然,与会的列宁并没有反对(见本书(15)《斯大林是怎样一步一步登上最高领导岗位的?》一文)。

其二,“总书记”的职务在当时并非党内的最高领导职务。此前书记处设有“责任书记”,负责领导整个书记处的工作,现在把“责任书记”改成“总书记”,其职责并没有多大改变,仍然是书记处的头,负责书记处的领导工作。犹如《真理报》的主编最初叫“责任编辑”,后来叫“主编”一样,基本任务并没有变。总书记及其书记处只负责日常的党务工作。

第三,1923年1月4日,在《对1922年12月24日一信的补充》中列宁明确提出,鉴于斯大林太粗暴,建议撤销其总书记的职务,另任他人担任(《列宁全集》第2版,第43卷,第340页)。两个月后,1923年3月5日列宁又致信斯大林,要同他断绝关系(《列宁全集》第2版,第52卷,第555页)。由此可见,有一点是清楚的,列宁已经明确无误地把斯大林排除出接班的行列。

斯维尔德洛夫逝世后,列宁曾经说过,没有一个人能够接替他的工作,能够接替他的只能是一个集体。对接替列宁来说,当时更没有一个人具有此能力和威望,能取代的只能是一个集体。看来,列宁在给代表大会的信中对6名中央委员进行评论,目的就在于此。

列宁卧病和去世后,一段时间党内处于群龙无首的状态。十二大由谁作政治报告一开始就成为问题,没有一个众望所归的人物。斯大林虚情假意地推举托洛茨基,托洛茨基假意推举斯大林,结果由季诺维也夫出来作中央政治报告,斯大林作组织工作报告,托洛茨基作关于工业问题的报告。不过,从来没有人认为作中央政治报告的季诺维也夫是列宁的接班人。

列宁卧病期间和逝世之后实际掌权的是一个由季诺维也夫、加米涅夫和斯大林组成的“三驾马车”,他们因反托洛茨基的共同利益而联合起来,因为在斯大林和季诺维也夫看来,争夺最高领导权的唯一对手是托洛茨基。斯大林在党内的绝对领导地位不是列宁给的,而是他在20年代纵横捭阖,不断地拉一派打一派的结果。他首先联合季诺维也夫、加米涅夫、布哈林、李可夫、托姆斯基等人打击托洛茨基,然后又联合布哈林、李可夫和托姆斯基等人击败托洛茨基、季诺维也夫和加米涅夫的联盟,最后集中精力打垮布哈林、李可夫和托姆斯基“右派”。这样,通过残酷的党内斗争,到20年代末斯大林终于赢得党内和国内的绝对领导地位。

斯大林和他的接班人问题

从1929年独揽大权算起,斯大林单独执政了24年。斯大林考虑过接班人问题没有呢?他谈论过接班人问题。1923年4月在俄共十二大上斯大林就大谈接班人问题。

斯大林在中央组织报告中说,要谈谈改善中央机关的问题,即扩大中央委员会的问题。他说:“我们党的中央机关的情况是这样的:我们有27个中央委员。中央委员会会议每两个月召开一次,而中央委员会里有一个10人到15人组成的核心,这些人在领导我们的机关的政治和经济工作方面已经熟练到有使自己变成领导术士的危险。这也许是好的,但是这也有很危险的一面,因为这些同志既然在领导方面积累了极其丰富的经验,他们就可能沾染上自负的习气,就可能故步自封,脱离群众工作……如果他们的周围没有同地方工作有密切联系的未来新一代的领导者,那么这些高度熟练的人就完全有可能僵化和脱离群众。”斯大林提出的第二点理由是,领导班子“老化”:“中央委员会里富有领导经验的核心在逐渐衰老,它需要接班人。弗拉基米尔·伊里奇的健康状况你们是知道的。中央委员会基本核心里的其他委员的年龄也相当大了,你们也是知道的。但新的接班人还没有,——不幸就在这里。”他认为现在是考虑培养新的接班人的时候了(《斯大林全集》第5卷,第177—178页)。

然而所谓班子“老化”的说法是根本站不住脚的。

1922年9月2日,列宁同他的妹妹玛丽亚·伊利尼奇娜谈起革命家的青春问题,说起最亲密的同志中谁多大岁数,哪一代人进入中央委员会。他发挥一个想法,中央委员会应有几代人参加:50岁、40岁、30岁和20岁。这样青年人就能参加中央委员会的工作,逐渐熟悉和习惯于这个工作。中央委员会就能“永葆青春”了。

斯大林的秘书巴让诺夫的回忆录中也说,1922年列宁曾经在政治局会议上说:“同志们,我们已是年过半百的人了。而你们,同志们,大家都是40来岁的人。我们应当培养接班人,培养30来岁和20来岁的人,要从中选拔并培养他们逐渐担负起领导工作。” (波利斯·巴让诺夫著,洪刚译:《斯大林秘书回忆录》,知识出版社1982年版,第24页。)

这是列宁对领导班子最佳年龄搭配的设想。从这里可以看出,1922年底列宁在给代表大会的信(“政治遗嘱”)中对6名中央委员逐个提出自己的看法,从年龄的角度看也不是偶然的。1922年列宁本人52岁,托洛茨基和斯大林两人同年,生于1879年,(有一个说法,斯大林生于1878年。如果是这样,除列宁外斯大林就是当时领导班子中年龄最大的了)都是43岁;季诺维也夫和加米涅夫同年,生于1883年,为39岁;最年轻的两人,布哈林生于1888年,34岁,皮达可夫生于1890年,32岁。这是一个相当理想的年龄梯队,完全符合列宁同玛丽亚谈话的设想。

列宁“遗嘱”中提到的这6人,显然不存在老化问题。斯大林这时候大谈“老化”无非是想借此把自己人拉进最高领导班子里来。

不过这时候说的接班人问题还不是接斯大林的班的问题。

斯大林掌权到卫国战争胜利后,到60多岁的时候,他的健康状况不佳,病了一段时间,这时候他开始考虑自己的接班人问题了。

据现在所知,他正式提出过两个人选——来自列宁格勒的库兹涅佐夫和沃兹涅先斯基。这两个人在卫国战争中,在保卫列宁格勒的战役中,在战后的经济恢复工作中有突出的表现。

1941年6月德国入侵苏联时,列宁格勒的第一把手日丹诺夫在南方休假,列宁格勒的全部防务以至居民生活的安排都由第二书记库兹涅佐夫负责。斯大林曾经给他写信说:伏罗希洛夫和日丹诺夫累了,焦躁不安……他们需要好好睡一下……组织防御、动员一切力量等全部工作,我只能依靠你了。

战后有一天,斯大林在里扎湖休息时曾经大发感慨,宣称我老了,我在考虑接班人问题。部长会议主席最合适的接班人是沃兹涅先斯基。总书记最合适的接班人是库兹涅佐夫……怎么样,同志们,不反对吧。(阿·阿法纳西耶夫:《“列宁格勒案件”真相》,见万启智等编译 :《克里姆林宫秘闻》,新华出版社1988年版,第96页。)

阿·亚·库兹涅佐夫(1905—1950年),1937年起任列宁格勒州委、市委第二书记,卫国战争期间是波罗的海舰队、北方和列宁格勒战线军事委员会委员。1945—1946年任列宁格勒州委、市委第一书记。1946—1949年任联共(布)中央组织局委员、中央书记、干部管理部部长。

尼·阿·沃兹涅先斯基(1903—1950年),中央政治局委员,1935—1937年任列宁格勒市计委主席、列宁格勒苏维埃执委会副主席。1937—1949年先后任苏联国家计委副主席、主席,与此同时,1939—1946年任苏联人民委员会副主席和第一副主席。1946—1949年任苏联部长会议副主席。他是苏联科学院院士。

对这两个出身列宁格勒的干部,斯大林最后并不放心,1949—1950年制造了一个“列宁格勒案件”,以莫须有的罪名把两人杀了。从此以后,斯大林再也不谈什么接班人问题,而是一心要除去身边让他不放心的合作多年的战友,其中包括莫洛托夫、伏罗希洛夫、贝利亚、米高扬等。

有一个说法,认为斯大林指定苏斯洛夫为接班人,说此人乃“灰衣主教”。此说缺乏令人信服的根据。要让一个人接班,是不能暗中进行的,必须授以权力,让他在公众面前亮相,争取公众的认同。这是起码的做法。很难设想,连政治局委员还都不是的一个默默无闻的“接班人”会被各界所接受。

历史学家麦德维杰夫认为:斯大林“没有留下任何形式的政治遗嘱,也没有指定接班人”。由政治局改组成的30多人的主席团中,“没有一个人能说,或者敢说自己是斯大林的接班人”。 (罗·麦德维杰夫、若·麦德维杰夫著,邹子婴译:《赫鲁晓夫的执政年代》,吉林人民出版社1981年版,第10、12页。)那时真正掌握权力的是部长会议副主席马林科夫、国家安全委员会主席贝利亚和外交部长莫洛托夫,这是一个临时的“三驾马车”。即使这三个人也没有得到接班人的任命,尤其是莫洛托夫在斯大林的最后岁月中地位岌岌可危。

斯大林逝世后的第二天,中央委员会、部长会议和苏维埃最高主席团召开联席会议,决定马林科夫任总理,把内务人民委员部和国家安全部合并,由贝利亚领导,莫洛托夫任第一副总理并恢复外交部长职务。伏罗希洛夫担任最高苏维埃主席团主席。中央委员会主席团人数减为10人,其排名次序为:马林科夫、贝利亚、莫洛托夫、伏罗希洛夫、赫鲁晓夫、布尔加宁、卡冈诺维奇、米高扬、萨布罗夫、别尔乌辛。排在第一位的马林科夫没有任何确切的证据可以证明是斯大林指定的,后来掌权的赫鲁晓夫名列第五。就是说,我们没有看到足以证明斯大林逝世后的权力更迭中存在指定接班人的文件和事实。排名第五的赫鲁晓夫过不多久就能够把排名第一的马林科夫排挤出中央书记处,而马林科夫竟然接受,这说明当时确实不清楚,到底什么职务是关键性的接班的位置。斯大林逝世前担任的职务是部长会议主席和党中央书记处书记。

斯大林逝世后的苏共和政府领袖的最后敲定是通过党内斗争,通过各种力量的重新组合来解决的。

在共产党执政的国家,最关键的位置是党的第一把手,它在不同的时候有不同的称呼。列宁时期党内没有设第一把手,列宁自己填写的职务是“中央委员”,连政治局委员的身份都没有提。他主持政治局会议,仅此而已。他的人民委员会主席的职务当然是很有分量的,但人民委员会的所有重要决策都要提交政治局讨论决定。斯大林在打倒各种反对派之后,行使权力的最高身份是总书记,总书记成为党和国家第一把手是从斯大林开始的。后来斯大林为方便发号施令,往往越过党而直接以政府首脑的身份行事。这是党政合一国家的一种简便的领导形式,但斯大林的权力首先来自党的第一把手的位置。由于控制了党,所以他能够任命莫洛托夫为人民委员会主席,也可以撤销他的这个职务,由自己担任人民委员会主席。

这就暴露了马林科夫的一个严重失策。斯大林去世后,起初马林科夫是党政第一把手。但是不久之后,担任党的书记处书记的赫鲁晓夫以集中力量领导政府为名,设法解除了马林科夫的书记处书记的职务,这样一来本来名列第五的赫鲁晓夫很快就蹿升到党的第一把手的位置。斯大林逝世后最高领导人的确立不是斯大林生前的指定或者安排的结果,而是党内各派力量斗争的结果,这包括除去贝利亚,给马林科夫削权,粉碎“莫洛托夫马林科夫反党集团”,等等。

赫鲁晓夫主政之后采取了一项措施,限制干部的任期,这是废除干部终身制的一项有意义的举措。他的这项措施触犯大批干部的利益,是造成众叛亲离的原因之一,赫鲁晓夫终于在党内政变中被推翻。勃列日涅夫的继任不是指定接班人的结果,这是无须论证的。甚至政变集团推举勃列日涅夫当头的时候,他还万分不情愿。

二战苏德战争的转折点:斯大林格勒战役 苏联元帅崔可夫晚年在《从 斯大林 格勒到柏林》的回忆中写道:“……从 斯大林 格勒到柏林的路程,按今天的概念来看并不算长,乘坐现代...

明朝大臣内阁首辅陈循生平及结局 循(1385—1464),字德遵,江西泰和人。永乐十三年(公元1415年)进士第一,授翰林修撰。正统中,累进户部右侍郎。景泰中,进华盖殿大学士。尝集...

科西嘉岛是哪个国家的领土?科西嘉岛为什么不属于意大利? 在欧洲、亚洲、非洲三块大陆之间就是世界上最大的陆间海地中海。地中海沿岸的气候温和干燥,物产十分的丰富,是个非常...

周鲠生生平故事简介 周鲠生的成就有哪些? 周鲠生生平简介:周鲠生的故事是怎样的?周鲠生的成就有哪些?本文这就为你介绍: 周鲠生生平简介 周鲠生(1889-1971),又名周览,汉族,...

唐朝谏臣魏徵生平介绍及评价 魏徵,现作“魏征”(北周大象二年(580年)-唐贞观十七年(643年2月11日)),字玄成,祖籍钜鹿郡下曲阳县(今晋州市 )。隋唐政治家、思想家、文学家和史学家...

东晋权臣太保庐陵郡公:谢安生平介绍及历史评价 谢安(320年-385年10月12日),字安石。陈郡阳夏(今河南太康)人。东晋政治家、名士,太常谢裒第三子、镇西将军谢尚从弟。 谢安少以清...

西晋政治家张华简介 张华(232年-300年),字茂先。范阳方城(今河北固安)人。西晋时期政治家、文学家、藏书家,西汉留侯张良的十六世孙、唐朝名相张九龄的十四世祖。 张华年轻时多才...

左宗棠收复新疆全程 左宗棠收复新疆带了多少兵? 左宗棠收复新疆全程:左宗棠收复新疆究竟带了多少兵? 左宗棠收复新疆的幕后:慈禧太后拍板出兵 西方列强将魔爪伸向了新疆 新...

西晋宗室司马懿第九子赵王:司马伦生平介绍及历史评价 司马伦,字子彝,西晋宗室、大臣,晋宣帝司马懿第九子,晋景帝司马师、晋文帝司马昭幼弟。母为柏夫人,“八王之乱”的参...

茶道之父僧皎然生平经历与历史典故及成就 僧皎然,字清昼(公元730-公元799),俗姓谢,湖州人士(现属浙江吴兴),中国山水诗创世人谢灵运的后代,是唐代最有名的诗僧、茶僧。在《全...

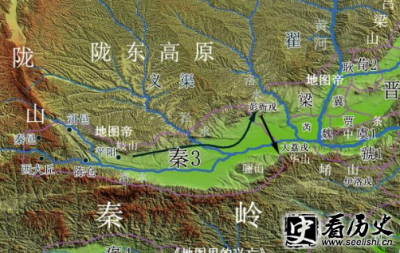

秦武公创造了哪些功绩? 关中霸主秦武公!秦武公创造了哪些功绩?历史小编给大家提供详细的相关内容。 秦国壮丽的历史上,有一个内政和外战都霸气十足的国君,虽然被秦始皇、秦昭...

二战重火力坦克歼击车大麦克斯有多强大? 前期小编有带大家详细了解过128mm埃米尔重型坦克歼击车,与大麦克斯简单的做了个对比,并没有对大麦克斯进行详细了解。那么今天小编就给...

M4A3E2谢尔曼巨无霸结构 说起美国的M4谢尔曼坦克,相信大家都非常的熟悉了,在第二次世界大战期间可谓是大放异彩,在二战期间产量高达49234辆,是美国军队在各个地区战场上的陆战...

朝鲜高宗李熙的一生事迹简介之二 6、称帝建制 乙未事变的真相暴露以后,引起了朝鲜人民的无比愤慨,反日情绪陡然升级,特别是金弘集亲日内阁宣布实行太阳历,并建年号为“建阳...

八路军番号介绍 八路军番号怎么来的? 关于 抗战 初期 红军 改编为 八路军 的过程,很多文章和专著进行了颇为详细的介绍。但是,仍有一些问题不断被人们所讨论和关注,如 八路军...

三国曹魏谋臣侍中守尚书令:荀彧生平介绍及历史评价 曹魏五谋臣,指荀彧、荀攸、贾诩、程昱、郭嘉五人。因为这五个人对曹魏势力的成立与巩固有巨大贡献,所以,把他们叫做曹魏...

古代时西伯利亚属于哪个国家?为何最终归属沙俄? 历史 小编为大家带来为何最终归属沙俄?希望对你们能有所帮助。 本篇发文是《西欧各国进行殖民扩张的推动力是什么?对李约瑟难...

欧洲门罗主义是怎么兴起的?门罗主义的发展历史 就在这时, 英国 内阁出现了巨大的变动,托利党取代了辉格党。乔治·坎宁出任新一届国务大臣。他向美国政府暗示,只要他们出面...

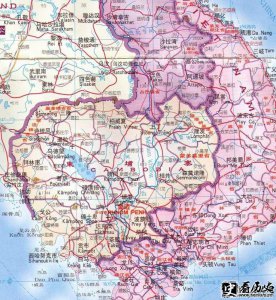

柬埔寨红色高棉历史介绍 红色高棉领导人是谁? 1998年12月25日,红色高棉领导人乔森潘和农谢向柬埔寨政府投降。1999年2月9日,最后1700名红色高棉战士在安浓汶被编入柬政府军。3月...

西周宗室周文王姬昌第四子鲁国始祖:周公旦生平介绍及历史评价 周公(生卒年不详),姬姓名旦,亦称叔旦。西周开国元勋,杰出的政治家、军事家、思想家、教育家,“元圣”、儒学...

米开朗基罗生平简介:米开朗基罗的故事是怎样的?米开朗基罗的作 米开朗基罗生平简介:米开朗基罗的故事是怎样的?米开朗基罗的作品有哪些?本文这就为你介绍: 米开朗基罗生...

唐朝韩王李迥的生母独孤贵妃简介 贞懿皇后独孤氏,先祖李氏,隋时改姓独孤,唐时家族曾恢复李姓,大历年间又改姓独孤。天宝九载生韩王李迥,后生华阳公主。大历三年(768年),册...

北洋军阀直系吴佩孚:最有机会统一全国的秀才师长 在中国近代史上,不乏书生领军大获成功的例子。北洋军人多不读书,吴佩孚的秀才出身就成了很让人羡慕的履历。他成为威风八面...

殖民地的历史演变 现在还有殖民地吗? 殖民地简介:殖民地的历史演变是怎样的?现在还有殖民地吗?本文这就为你介绍: 殖民地简介 殖民地是受宗主国的经济剥削与政治奴役的国家...